Wie digitalisieren wir die Ministerialbürokratie?

Die Bundesministerien sind ein zentraler Akteur, der die Digitalisierung des Staates gestaltet. Sie spielen sowohl bei der Entwicklung und konkreten Ausgestaltung politischer Maßnahmen als auch bei ihrer Umsetzung eine wesentliche Rolle. In beiden Bereichen tut man sich in Deutschland schwer. Gemeinsam mit der Metaplan Gesellschaft für Verwaltungsinnovation haben wir von der Agora Digitale Transformation ein Forschungsprojekt konzipiert, um fundierte Kenntnisse über die Hürden digitaler Transformation in der Ministerialverwaltung zu gewinnen. Die Metaplan Gesellschaft für Verwaltungsinnovation ist mit der Durchführung des Forschungsprojekt beauftragt.

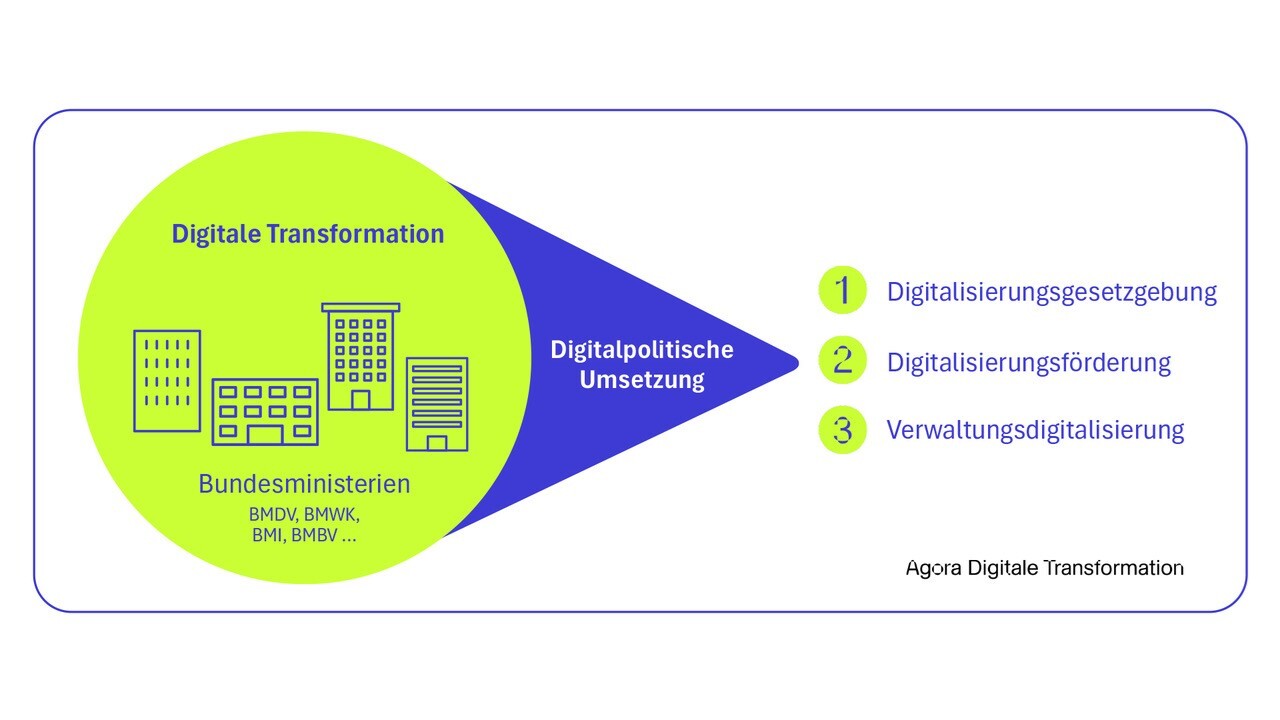

Ausgangspunkt ist eine Untersuchung der Arbeitsweise und -strukturen in Ministerien. Der Schwerpunkt liegt auf den Problemen der Ministerien bei der Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten. Dabei stehen drei Handlungsfelder im Mittelpunkt: 1. Regulatorische und gesetzliche Rahmen für den Einsatz von digitalen Technologien in öffentlicher Hand; Wirtschaft und Gesellschaft zu entwickeln. 2. Die Entwicklung und den Einsatz digitaler Technologien in Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft zu fördern; 3. Eigene Strukturen und Prozesse zu digitalisieren (Verwaltungsdigitalisierung).

Hierauf aufbauend sollen handlungsorientierte Empfehlungen zur Modernisierung von Prozessen, Strukturen und Arbeitsweisen in Ministerien identifiziert werden.

Im Mittelpunkt stehen vor allem folgende Fragen: Welche Erfolgsbedingungen haben Digitalisierungsprojekte in der Ministerialverwaltung, welche strukturellen Hürden behindern sie und welche Veränderungen wären notwendig, um diese Digitalisierungsvorhaben zu befördern?

Über strukturierte Interviews mit Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Hierarchieebenen unterschiedlicher Bundesministerien (insbes. BMDV, BMI, BMWK) werden empirische Erkenntnisse zu den o. g. Fragestellungen gewonnen. Diese werden in einem Workshop mit relevanten Stakeholdern diskutiert. Die Ergebnisse des Forschungsprojekt werden noch vor der Sommerpause des Jahres 2024 veröffentlicht.

Digitale Transformation der Bundesministerien

Die digitalpolitische Halbzeitbilanz fiel, wie auch in den Jahren zuvor, wieder ernüchternd aus. [1]

Der digitale Aufbruch ist bisher nicht so gelungen, wie er im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Bei der digitalpolitischen Umsetzung knüpft die Ampel an die Probleme vergangener Legislaturperioden an. Nach wie vor hört man in Berlin das Mantra, „dass es kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem gibt.“ In der Politik wüsste man genau, so das Argument, wie das Zielbild einer staatlichen Digitalisierungspolitik aussehe. Es mangele aber an Bereitschaft und auch Fähigkeit, dieses auch konsequent umzusetzen.

Wir sind hier grundlegend anderer Meinung. Zwar stimmt es, dass man sich auf einer abstrakten Ebene auf die Stoßrichtung verschiedener Digitalstrategien wie der KI-Strategie, der Datenstrategie oder der Digitalisierungsstrategie einigen kann. Allerdings handelt es sich hierbei eher um eine Aneinanderreihung einzelner Maßnahmen, die in der Umsetzungsverantwortung einzelner Ressorts liegen. Eine übergeordnete Digitalstrategie im Sinne einer übergreifenden strategischen Ausrichtung der Bundesregierung, die auf die Einzelstrategien einzahlt, gibt es dagegen nicht. Es fehlt an einer Analyse, weswegen es trotz des vorhandenen politischen Willens ein Umsetzungsdefizit gibt.

Die Unbestimmtheit des Begriffs der Digitalpolitik macht eine Analyse der Gelingensbedingungen besonders herausfordernd. Digitalpolitik ist kein originäres Politikfeld. Unter diesem Begriff werden so unterschiedliche Maßnahmen wie die Vorbereitung eines Datengesetzes, die Schriftformerfordernisse bei Arbeitsverträgen, die Förderung von digitalen Start-ups in der Spätphasenfinanzierung, der Aufbau einer Halbleiterindustrie in Deutschland, die Ausweitung von Beurkundungen per Videokommunikation, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz oder der Relaunch einer digitalen Bibliothek des Bundes subsumiert. Wie mit einem Staubsauger scheinen unter dem Begriff der Digitalisierung eine Vielzahl von unterschiedlichsten Vorhaben aufgesogen zu werden.

Um die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben zu begreifen, unterscheiden wir zwischen drei unterschiedlichen Formen von Digitalisierungsvorhaben in der Politik.

- 1. Beim ersten Typus – der Digitialisierungsgesetzgebung – handelt es sich um die staatliche Regulierung der Erzeugung, Verarbeitung und Verbreitung von Daten durch Gesetze und Verordnungen. Dabei geht es nicht um die interne Koordination innerhalb der Verwaltung, sondern um die Festlegung von allgemeinen Verhaltensrichtlinien innerhalb eines Staatsgebietes.

- 2. Beim zweiten Typus von Vorhaben – der Digitalisierungsförderung – handelt es sich um die finanzielle Förderung und Subventionierung nicht-staatlicher Digitalisierungsvorhaben von Unternehmen, Stadtwerken, Universitäten, Forschungsinstituten, Schulen, Krankenhäusern oder Vereinen.

- 3. Beim dritten Typus – der Verwaltungsdigitalisierung – handelt es sich um Vorhaben, die auf die Effizienzsteigerung der Verwaltung zielen. Dabei kann es sich sowohl um Vorhaben handeln, die interne Verwaltungsprozesse der Bundesverwaltung verbessern, als auch um Vorhaben, die Schnittstellen zum Bürger beinhalten. Begriffe für diese Maßnahmen der Verwaltungsdigitalisierung sind „E-Government“, „E-Regierung“ oder „E-Verwaltung“.

Unsere wissenschaftliche Analyse zeigt, dass ressortübergreifende Vorhaben zur Digitalisierung sich nur unter zwei Bedingungen umsetzen lassen. Erstens, wenn die Akteur:innen (wie häufig in Fällen der Digitalisierungsgesetzgebung) das Anspruchsniveau im Zuge der ressortübergreifenden Koordination so weit absenken, dass alle Ministerien einverstanden sind. Oder zweitens, wenn die Vorhaben in Einzelmaßnahmen aufgesplittet werden, sodass sie sich gut in den Fachabteilungen und schließlich Referaten von einzelnen Ministerien „verinseln“ lassen. So wird eine Umsetzung zwar ermöglicht – meist jedoch auf einem verfahrensbedingt niedrigen Ambitionsniveau. Diese Effekte wurden in der im Rahmen dieses Forschungsprojekts erstellten wissenschaftlichen Analyse ausführlich untersucht und beschrieben. [2]

Bei der hier im Fokus stehenden Verwaltungsdigitalisierung, aber auch bei der Digitalisierungsgesetzgebung und – förderung führen aber sowohl die akzeptierte Absenkung des Ambitionsniveaus als auch die bewährte Verinselung zu einer Vielzahl dysfunktionaler Effekte, die viele Projekte scheitern lassen. Das Kernproblem liegt dabei in der Arbeitsweise der Ministerialverwaltung. Fragen von Effektivität und Produktivität der Strukturen und Prozesse spielen oftmals nur eine untergeordnete Rolle, das Spannungsverhältnis zwischen Fachlichkeit und politischen Prämissen lässt sich nicht ohne Weiteres auflösen. Wenn Bürger:innen allerdings den Eindruck haben, dass Digitalisierungsprojekte politisch motiviert und nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind, kann dies zu einem Vertrauensverlust in die Verwaltung und ihre digitalen Angebote führen – und damit zu einem Vertrauensverlust in den Staat insgesamt. Es ist daher wichtig, dass digitale Transformationsprojekte sachlich, fachkompetent und mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Bürger:innen und die langfristigen Ziele der Verwaltung gesteuert und umgesetzt werden.

Um die digitale Transformation der Verwaltung erfolgreich umzusetzen, ist eine an der Fachlichkeit ausgerichtete Entscheidungsfindung daher essentiell. Technische Fragen – wie z.B. der Einsatz von IT-Lösungen in der Bundesverwaltung – sollten soweit wie möglich entpolitisiert und auf der fachlichen Ebene verhandelt und umgesetzt werden. Das würde den Raum dafür geben, mit modernen Management- und Organisationsansätzen Projekte erfolgreich umzusetzen und den Konflikt mit politisch getriebenen Prämissen entschärfen.

Das Auslagern in unterschiedliche Koordinationsgremien ist lediglich ein Notbehelf, der aber die Probleme der Grundstruktur der Ministerialverwaltung nicht beheben kann. Die digitale Transformation ist ein Querschnittsthema und braucht die Expertise und Zusammenarbeit vieler Ministerien. Dem steht jedoch die starke Versäulung der Ministerialverwaltung entgegen.

Hinzu kommt, dass in bestehenden Strukturen für die Umsetzung zentrale Ressourcen wie Personal und Finanzmittel nicht effektiv eingesetzt werden können. Hier gilt es anzusetzen, um die Umsetzungsfähigkeit in der Digitalpolitik insgesamt zu erhöhen. Die Handlungsempfehlungen in diesem Policy Papier konzentrieren sich deswegen auf die digitale Transformation der Ministerialverwaltung. Hier liegt der entscheidende Hebel, um die Umsetzung von Digitalvorhaben entscheidend zu verbessern.

Anmerkung: Dieses Policy Paper basiert auf einer wissenschaftlichen Studie der Metaplan Gesellschaft für Verwaltungsinnovation, in der die Probleme der Bundesministerien bei der Umsetzung der Digitalpolitik untersucht wurde. Für diese Studie wurden fünfzig Interviews mit Mitarbeiter:innen von sieben Bundesministerien, des Bundeskanzleramtes, des Bundestages, des Normenkontrollrates und von nachgeordneten Behörden und bundeseigenen Unternehmen geführt. Die Interviews haben die Ebene der Sachbearbeiter:innen, Referent:innen, Referatsleitungen, Unterabteilungsleitungen, Abteilungsleitungen und Staatssekretär:innen

umfasst. Außerdem wurde eine umfangreiche Auswertung des Forschungsstandes zur Verwaltungsdigitalisierung und Ministerialverwaltung einbezogen. Die Dynamik zwischen Bund, Ländern und Kommunen wurde in dieser Studie nicht berücksichtigt. Sie bedarf einer eigenen differenzierten Betrachtung.

[1] Hierzu gibt es zahlreiche Statements. Siehe zum Beispiel die Bewertungen von Verbänden der Digitalwirtschaft: https://www.eco.de/presse/2-jahre-ampel-eine-halbzeit-bilanz/ https://www.bitkom.org/Presse/...

[2] Siehe Veröffentlichung der Studie: https://www.agoradigital.de/pr...

Sechs Lösungen für die Ministerialverwaltung

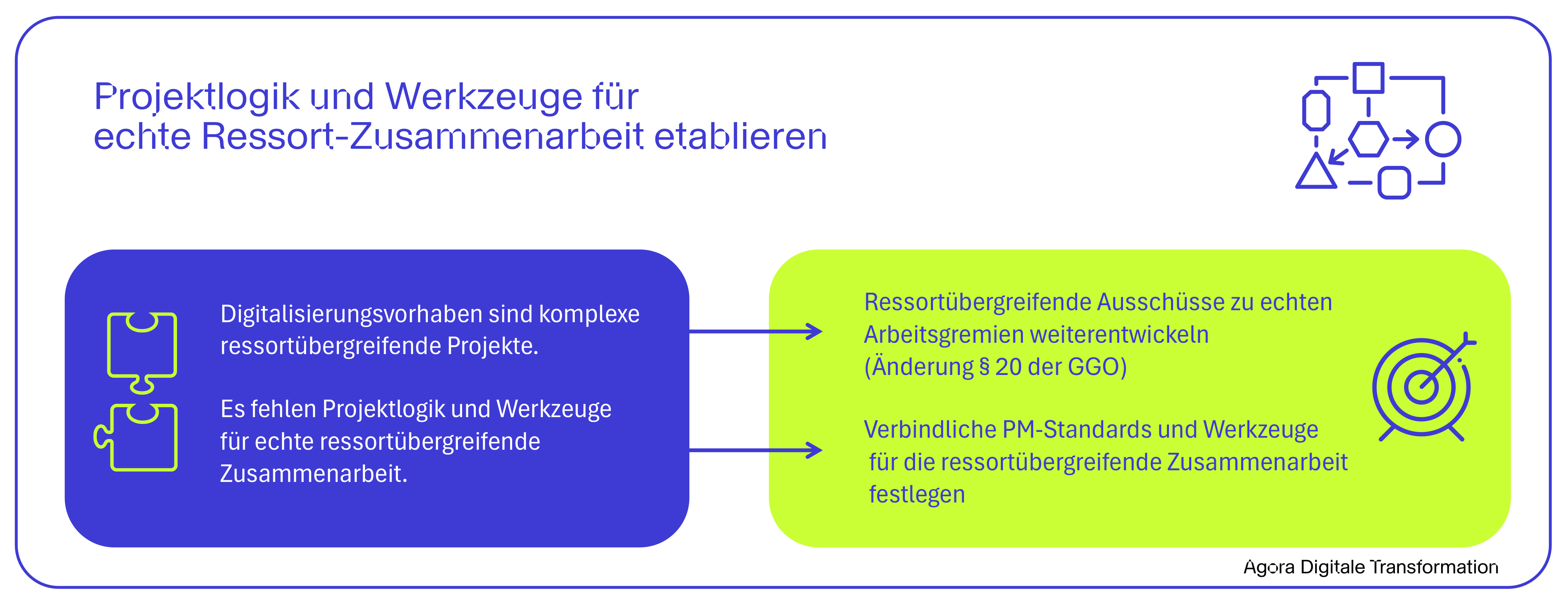

Eine verbindliche gemeinsame Projektlogik für die ressortübergreifende Kooperation etablieren

Worum geht es?

Die Ressortlogik ist das vorherrschende Prinzip im Hinblick auf die Arbeitsteilung in der Ministerialverwaltung. Sie regelt die Art und Weise, wie Regierungsaufgaben und -verantwortlichkeiten auf verschiedene Ministerien aufgeteilt werden. Die Idee dahinter ist die fachliche Spezialisierung der Ministerien auf einzelne Zuständigkeitsbereiche/Themen wie Arbeit, Gesundheit, Bildung, Verkehr oder Verteidigung. Die Ressorts sind in ihrer fachlichen Arbeit und hinsichtlich der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit organisieren, weitgehend autonom.

Das Problem dabei ist: die Ressortautonomie erschwert die Arbeit an Themen, die von mehreren Ressorts gemeinsam bearbeitet werden müssen, weil sie nicht in die Zuständigkeit nur eines Ministeriums passen. Die digitale Transformation ist ein solches Querschnittsthema. Soll sie erfolgreich umgesetzt werden, erfordert dies zwingend eine Kooperation zwischen den Ministerien.

Verwaltungsdigitalisierung vollzieht sich in langfristigen Projekten mit komplizierten und komplexen Verhandlungsprozessen. Diese finden nicht nur zwischen Ministerien, sondern in der Umsetzung auch mit Dienstleistern und Behörden mit sehr verschiedenen Zuständigkeiten und Bedürfnissen statt. Mitunter müssen auch die Länder beteiligt werden.

Ein Weg, um diese komplizierte und gleichzeitig komplexe Kooperation aufzugleisen, sind geteilte Federführungen und/oder interministerielle Arbeitsgruppen, beispielsweise zu den Digitalisierungsprogrammen des Bundes oder im Hinblick auf den Aufbau der Datenlabore.

Der Entscheidungsrahmen interministerieller Arbeitsgruppen ist jedoch begrenzt. Sie dienen eher der Abstimmung von im Vorfeld definierten Ressortpositionen als der gemeinsamen Entwicklung von Vorgehensweisen und Lösungen – viele Projekte bleiben so auf der Strecke oder scheitern, beteiligte Mitarbeiter:innen sind oft frustriert.

Unterschiedliche Vorgehensweisen verschiedener Projektmitglieder führen zu hohem Zeitaufwand bei allen Beteiligten, weil Kommunikation immer wieder angepasst werden muss und Informationen nicht verfügbar sind. Einige Gesprächspartner:innen schätzten, dass sie 50% ihrer Zeit dafür aufwenden müssen, um sich die für die eigene Projektarbeit erforderlichen Informationen zu besorgen. Auch müssen entsprechende Projektstrukturen aufgesetzt und ggf. ausgehandelt werden. Es vergeht damit viel Zeit, bis die Voraussetzungen geschaffen sind, damit ein Projekt überhaupt starten kann.

Wie könnte es gehen?

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) regelt die Zusammenarbeit der Ressorts. Sie wurde für die Koordination der Gesetzesvorbereitung, nicht für das Management von Digitalisierungsprojekten geschrieben. In der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien ist auch die Arbeit interministerieller Gruppen geregelt.

Wichtig ist, dass die interministeriellen Arbeitsgruppen eine geeignete Arbeitsform finden, in der sie effektiv und kollegial miteinander arbeiten können. Dazu gehört auch, ein gemeinsames Problemverständnis zu schaffen und eine geeignete Arbeitsweise für die Erarbeitung der Lösung zu finden, also z.B. einen gemeinsamen verbindlichen Projektmanagement-Standard festzulegen. Das schließt die Entscheidung für eine Projektmanagement-Software ein, die kollaborative Arbeit an geteilten Dokumenten ermöglicht.

Interministerielle Arbeitsgruppen benötigen eine deutlich größere Autonomie und echte Entscheidungskompetenzen. Dazu gehört auch die Verfügung über das Projektbudget. Anstatt Entscheidungen in den verschiedenen Ministerien über die jeweiligen Hierarchien zu treffen, sollten Arbeitsgruppen selbst über Gelder und Vorgehen entscheiden können. Dazu braucht es eine gute Auftragsklärung, gemeinsame Zielsetzungen, kürzere Meeting-Zyklen und agile und iterative Vorgehensweisen, um komplexe Problemstellungen gut zu bearbeiten. Diese strukturellen Veränderungen sollen sicherstellen, dass sich Projektmitarbeiter:innen in erster Linie dem Projekterfolg verantwortlich fühlen und nicht dem Durchsetzen des jeweiligen Ressortinteresses.

Wie könnten konkrete Schritte aussehen?

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) ermöglicht bereits jetzt die Verabschiedung einer Geschäftsordnung für interministerielle Arbeitsgruppen. Das können beispielsweise agile oder andere Projektmanagement-Formate sein, die so verbindlich für das Projekt festgelegt werden. Hiervon wird noch nicht systematisch Gebrauch gemacht.

Interministerielle Arbeitsgruppen bzw. Projekte sollten über ein eigenes Budget verfügen, sodass Entscheidungswege kurz bleiben (s. dazu Handlungsfeld 3) und sie die Entwicklung und Finalisierung ihrer Themen gut vorantreiben können. Darüber hinaus müssen personelle Kapazitäten durch Freistellung der entsprechenden Mitarbeiter:innen konsequent in die Projekte verlagert werden. Gleichzeitig bedeutet dies auch, den Beschäftigten bessere Anreize zur Mitarbeit in Projekten zu bieten, z.B. durch die Schaffung von Projektkarrieren (s. dazu Handlungsfeld 2).

Eine Anpassung von § 20 der Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung sollte dementsprechend erwogen werden – hier werden die ressortübergreifenden Ausschüsse thematisiert und die organisatorischen und technischen Standards beschlossen, die für die Zusammenarbeit der Ressorts gelten. Gemäß § 20 Abs. 1 S. 3 liegt der Vorsitz und die Geschäftsführung beim Bundesministerium des Innern. Es wäre zu überlegen, ob für die Durchsetzung von Standards Vorsitz und Geschäftsführung vom Bundesministerium des Innern zu einer für die digitale Transformation der Verwaltung zentral zuständigen Stelle verlegt werden sollte (s. dazu Handlungsfeld 6).

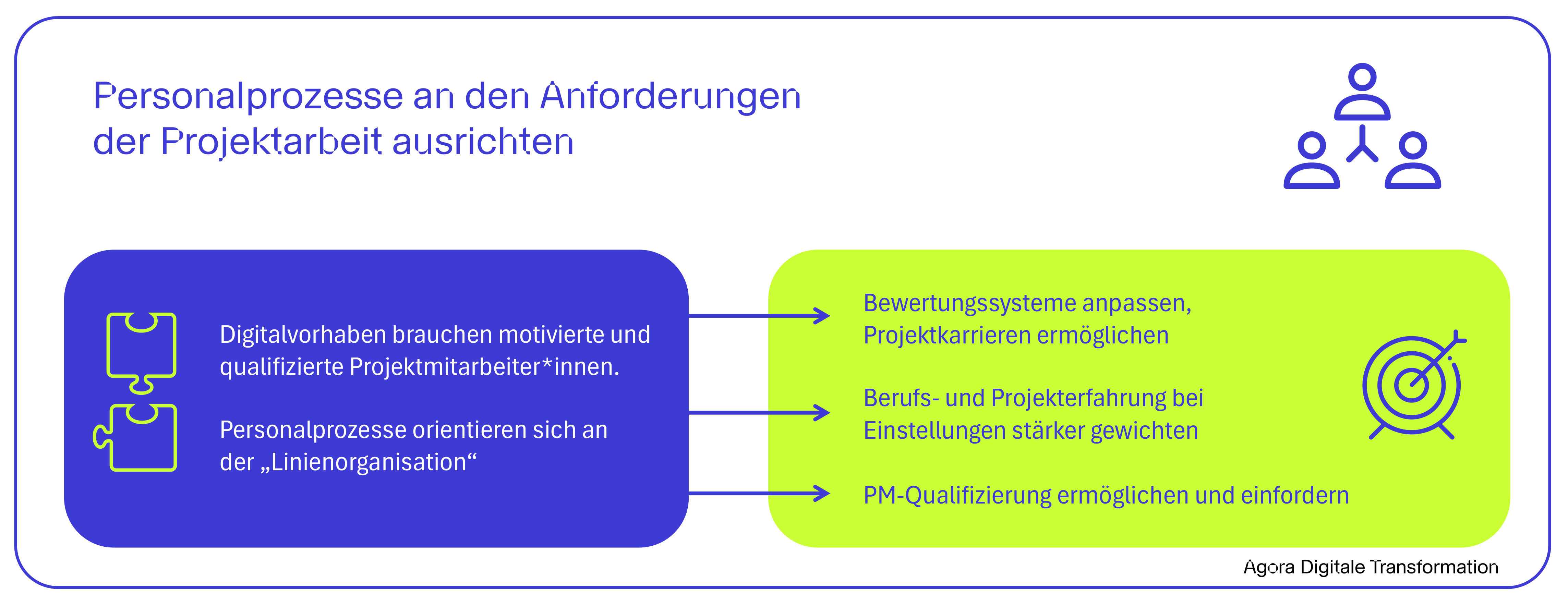

Personalprozesse auch an den Anforderungen der digitalen Transformation ausrichten

Worum geht es?

In der Bundesverwaltung werden Beschäftigte bis einschließlich der Ebene der Referatsleiter:innen meist alle drei Jahre einer Beurteilung ihrer Leistung unterzogen. Genaueres regelt die Verordnung über die Laufbahnen der Bundesbeamtinnen (BLV).

Die Anzahl der Bewertungen im oberen Bereich ist durch eine Quotierung begrenzt. Da die Beurteilung nur so selten stattfindet, von ihr aber die weiteren Karriereoptionen abhängen, hat sie für die einzelnen Beschäftigten eine enorme Bedeutung – zumal aufgrund der vorgegebenen Quotierung nur wenige in den Genuss einer entsprechend positiven Beurteilung kommen.

Für die Beurteilung sind die in der Linie Vorgesetzten zuständig – also Referatsleitung, Unterabteilungsleitung und Abteilungsleitung. Digitalisierungsvorhaben finden jedoch nicht in der Linie, sondern in Projektgruppen statt. Eine Beurteilung durch die Projektleitung ist aber im Beurteilungsverfahren nicht vorgesehen.

Das bedeutet für die der Projektgruppe zugeordneten Beschäftigten gleichzeitig, dass ihre direkten Vorgesetzten in der Zeit der Projektarbeit ihre Leistung nicht entlang der vorgegebenen Maßstäbe beurteilen können; dies gilt insbesondere für alle weiteren Vorgesetzen auf Ebene der Unterabteilungs- und Abteilungsleitung. Im Hinblick auf die Bedeutung der Beurteilung durch die Vorgesetzten in der „Linienorganisation“ werden Beschäftigte entmutigt, in Projekten zu arbeiten, da sie sich möglicherweise karriereschädigend betätigen – zumal durch die Kriterien der Beurteilung fachliche Arbeit bisher mehr geschätzt wird als Projektmanagement.

Auch deswegen gibt es in Projekten eine häufige Fluktuation der Projektmitarbeitenden. Dies erschwert eine stringente und kontinuierliche Zusammenarbeit in den einzelnen Projekten entlang geteilter Standards. Erschwerend kommt hinzu, dass es meist aufgrund fehlender Standards und IT-Tools kein systematisches Wissensmanagement in den Projekten gibt. Durch die Fluktuation geht demzufolge auch wertvolles Wissen über den bisherigen Projektverlauf verloren. Neue Mitarbeiter:innen im Projekt müssen daher eine erhebliche Zeit aufwenden, um sich im Projekt zurecht zu finden. In dieser „Orientierungszeit“ ist es ihnen kaum möglich, produktiv am Projektfortschritt mitzuwirken, die Projekte verlieren dadurch wertvolle Zeit.

Effiziente Projektarbeit wird außerdem dadurch erschwert, dass es nicht leicht ist, eine passende Besetzung zu finden. Zum einen geben die Referate gute Leute ungerne ab, zum anderen liegen die erforderlichen fachlichen und methodischen Kompetenzen nicht unbedingt auf den Ministeriumsstraßen. Die Ausschreibungen – zumindest von unbefristeten Stellen – sind immer noch stark auf formale Qualifikationen, auf Jurist:innen bzw. andere Hochschulabschlüsse wie Wirtschafts- oder Sozialwissenschaftler:innen orientiert. Eine kompetenzbasierte Auswahl, die zum Beispiel Projektmanagement-Erfahrung berücksichtigt, hat daher eher schlechte Karten, zumal, wenn die formale Qualifikation (der entsprechende Hochschulabschluss) nicht der Rationalität der rekrutierenden Behörde entspricht.

Mitunter gibt es Beschäftigte, die über die entsprechenden Erfahrungen, Qualifikationen oder Kompetenzen verfügen – wie beispielsweise die in manchen Ministerien intern ausgebildeten agilen Coaches. Ihr Problem ist es, dass sie zwar die Qualifikation haben, jedoch für die Ausübung dieser Rolle kaum bis wenig Zeit zur Verfügung haben. Denn in der Regel gibt es keine formalen Freistellungen von der Linientätigkeit, so dass sie die Aufgabe als agiler Coach „on top“ meist aus hoher Eigenmotivation bewerkstelligen.

Manche Ministerien haben auch sogenannte „Flexi-Teams“ eingerichtet. Statt in Projekten mitzuarbeiten, werden diese oftmals allerdings bei Personalengpässen eingesetzt.

Wie könnte es gehen?

Ein Ansatz für die Verbesserung von Projektarbeit könnte sein, über die Formulierung entsprechender Gehaltsgruppen Anreize für das Arbeiten in Projekten zu schaffen – ggf. bis hin zu einer möglichen Projekt-Karriere, die nicht den Regeln der Linienorganisation unterworfen ist. Damit wäre eine Gehalts- und Karriereentwicklung nicht nur im Rahmen einer Linienaufgabe, sondern auch durch die Wahrnehmung entsprechender Projektrollen und -aufgaben möglich. Beurteilungen von Projekt-Mitarbeitenden sollten nicht in der Linie, sondern durch die Projektverantwortlichen vorgenommen werden.

Erfolgreiche Projektarbeit setzt das Arbeiten mit cross-funktionalen und diversen Teams voraus. Im Rahmen von Weiterbildungen sollte hierfür ein grundlegendes Verständnis geschaffen werden. Auch das Arbeiten mit Rollen innerhalb eines Teams sollte ausgebaut werden, um mehr Flexibilität in der Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Die Überlassung von Beschäftigten aus bundeseigenen Unternehmen, die die Möglichkeit haben, fachqualifiziertes Personal anzustellen, ist ein Weg, um unbürokratisch qualifiziertes Personal für Projekte auf Zeit zu gewinnen. Der Vorteil besteht dabei in der Vertrautheit mit internen Prozessen und der ministeriellen Arbeitslogik.

Darüber hinaus müssten die Recruiting-Routinen angepasst werden. Das bedarf auch einer Qualifizierung der Personalreferate der Z-Abteilungen und einen verbesserten Stellenwert einschlägiger Berufserfahrung gegenüber der Formalqualifikation bei der Besetzung von Stellen: Einstellungsverfahren müssten spezifischer auf die Erfordernisse von Projekten ausgerichtet und einschlägige Berufserfahrung mit den entsprechenden Kompetenzen der formalen Qualifikation gleichgestellt werden. Nur so wäre die Verwaltung in der Lage, auch in Zeiten des Fachkräftemangels attraktive Angebote zu machen.

Wie könnten konkrete Schritte aussehen?

Eine Maßnahme wäre die Anpassung des § 7 Abs. 3 der GGO. Dieser regelt aktuell, dass ein gleichzeitiger Einsatz in mehreren Referaten oder die Zuordnung zu mehreren unmittelbaren Vorgesetzten nicht möglich sein soll. In Ausnahmen kann vom Geschäftsverteilungsplan abgewichen werden, um einen Einsatz in einem anderen hausinternen Bereich für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten zu ermöglichen. Hier wäre eine Anpassung im Hinblick auf die Logiken von Projekten wünschenswert: also eine zeitlich am Projekt orientierte Abordnung auch länger als sechs Monate, eine gleichzeitige Zuordnung zur Linie und zum Projekt und ein auch zwischen den Ressorts möglicher Austausch von Beschäftigten, so es dem Projekterfolg zuträglich ist.

Die Einrichtung von Projekten sollte durch die Anpassung des § 10 Abs. 2 der GGO dahingehend erleichtert werden, dass ein Einsatz von Beschäftigten gleichzeitig in einem Referat und einem Projekt möglich ist.

Eine Arbeitsgruppe der Z-Abteilungen könnte unter Federführung des für die Laufbahnverordnung zuständigen Bundesministeriums des Innern und mit der Zielsetzung, Beschäftigte für die Projektarbeit zu begeistern, ein Anreizsystem für die Projektarbeit entwickeln und die formalen Vorgaben für das Recruiting überprüfen und für die Projektarbeit anpassen. Dabei ist es sinnvoll, die Personalräte frühzeitig in die Entwicklung der Reformen einzubinden, um ihre Unterstützung zu gewährleisten und die Binnenperspektive gut zu integrieren.

Internen agilen Coaches sollte ein garantierter Zeitrahmen gewährt werden, innerhalb dessen sie verlässlich und falls notwendig auch ausschließlich eine Rolle als agiler Coach für interne Projekte übernehmen können.

Die Einrichtung eines bundeseigenen Dienstleisters für IT-Fachkräfte und Projektmanagement-Expert:innen erscheint sinnvoll, um qualifiziertes Personal gewinnen zu können, unbürokratisch Arbeitnehmerüberlassungen bzw. (im Fall von Beamt:innen) Personalgestellungen zu ermöglichen und interne Passung zu gewährleisten.

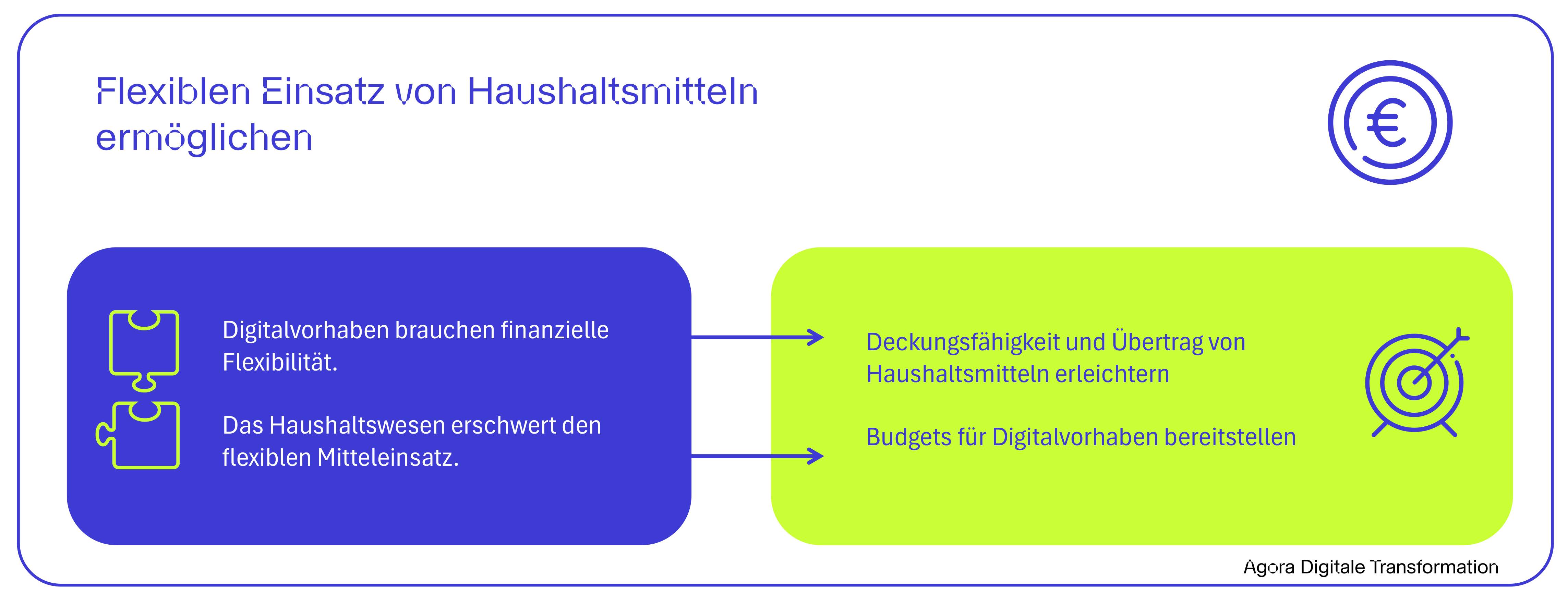

In der Haushaltslogik Spielräume für die Rationalität von Projekten der digitalen Transformation schaffen

Worum geht es?

Verwaltungsdigitalisierung geschieht in der Regel in längerfristigen Projekten. Werden Projekte im Sinne der Haushaltslogik gedacht, würde dies bedeuten, dass selbst komplexe Vorhaben detailliert und bis zum Ende gedacht und geplant werden müssten, bevor eine finanzielle Konzeption hinterlegt wird, die Eingang findet in die Budgetplanungen der Ressorts.

Komplexe Projekte können jedoch nicht bis ins Detail, schon gar nicht bis zum Endergebnis durchgeplant werden. Die meisten Digitalprojekte benötigen eine iterative Projektlogik – also die Möglichkeit, während der Umsetzung notwendige Anpassungen vorzunehmen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ein solches Vorgehen stößt in der Verwaltung auf drei miteinander verbundene Hindernisse:

Erstens begrenzen Jährlichkeit und Jährigkeit die Planungszeiträume von Projekten. Die Jährlichkeit ist ein Grundsatz des Handelns der öffentlichen Verwaltung und bezeichnet die Pflicht zur kalenderjährlichen Beschlussfassung über den geplanten Haushalt. Die Jährigkeit legt fest, dass alle Festsetzungen in der Haushaltssatzung grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr Gültigkeit besitzen. Zweitens bestimmt die Zweckbestimmung der Haushaltstitel die Verwendung der Mittel. Bei sich entwickelnden Projekten kann dies zu entsprechenden Finanzierungsproblemen führen, wenn diese sich vom ursprünglich festgelegten Zweck entfernen. Drittens begrenzt die Titelbewirtschaftung durch die einzelnen Referate deren Perspektive auf einen definierten Zuständigkeitsbereich und damit die zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume.

Bereits jetzt wird die Bundeshaushaltsordnung kreativ genutzt, um langfristiger planen zu können. Budgets werden bewusst deutlich höher kalkuliert, als sie nach dem Jährigkeitsprinzip eigentlich zu planen wären. Eine negative Bewertung nicht verausgabter Haushaltsmittel wird bewusst in Kauf genommen, um entsprechende Rückstellungen zu bilden – denn nur so kann man die Finanzierung längerfristiger Projekte absichern. Außerdem wird mit Verpflichtungsermächtigungen und der Verschiebung deckungsfähiger Titel gearbeitet.

In den Gesprächen mit den Beschäftigten wurde dazu allerdings sehr klar: Was auf der informalen Ebene der Ministerien lange Zeit als besonders clever galt – nämlich das Haushaltsrecht kreativ zu nutzen –, wird mittlerweile nur noch als zeitraubend und demotivierend wahrgenommen. Auch die Sicherung des Mittelabflusses als Maßstab für Erfolg erscheint aus Sicht der Befragten kontraproduktiv für das Erreichen eines nachhaltigen Projekterfolgs.

Wie könnte es gehen?

Für eine Entlastung könnte ein Budget-Ansatz sorgen, der statt einer kleinteiligen Differenzierung in einzelne Titel ein Gesamtbudget für Digitalvorhaben pro Ressort vorsieht und so eine bessere Projekt-Steuerung ermöglicht. Auch ein zentrales Budget für Projekte der Verwaltungsdigitalisierung wäre denkbar. Dieses müsste für alle Ressorts zentral gesteuert, priorisiert und nachgehalten werden, z.B. von einem gemeinsam aus den Ministerien zusammengestellten Gremium, das vom Bundeskanzleramt oder der für Digitalvorhaben zuständigen Stelle (s. Handlungsfeld 6) geleitet wird. Ein ressortübergreifendes Budget hätte neben der Möglichkeit zur Standardisierung und zu einem effektiven Schnittstellen-Management den zusätzlichen Vorteil einer sprachlichen Homogenisierung und der Festlegung gemeinsamer Standards für Digitalprojekte.

Auch könnte man ein Sondervermögen für die Digitalisierung der Verwaltung einrichten. Dieses müsste im Koalitionsvertrag festgelegt werden und würde aus den Haushalten der Ministerien gespeist. Die Vergabe der Mittel könnte ähnlich wie bei einem zentralen Budget erfolgen.

In der Regel steht die Entscheidung über die Vergabe von Haushaltsmitteln in einem Spannungsfeld zwischen politischen Interessen und fachlichen Entscheidungsnotwendigkeiten – denn das Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Dieses Dilemma kann produktiv sein, muss aber in geeigneten Arenen gut besprechbar gemacht und verhandelt werden. Jedes Ressort sollte dieses Dilemma in der Haushaltsplanung aktiv bearbeiten – die zuständigen Abteilungen müssten hierzu allerdings eine völlig andere Form der Vorbereitung entsprechender Diskussionen leisten können. Außerdem braucht es auf der Ebene der Bundesregierung eine entsprechende Verständigung im Rahmen der Haushaltsverhandlungen, die mit der Ressortlogik vereinbar sind und ein gutes Abwägen zwischen politischen Interessen und fachlichen Entscheidungsnotwendigkeiten ermöglichen. Folgeprobleme von Entscheidungen, die nicht auf die Fachlichkeit einzahlen, müssen sichtbarer und intensiver besprochen werden.

Insbesondere braucht es aber auch ein gemeinsames Problemverständnis sowohl bei den Ressortleitungen als auch den parlamentarischen Haushältern, um gemeinsame und rechtssichere Lösungen zu schaffen. Die Bundesregierung muss Formate schaffen, in denen eine Verständigung zur Problemstellung und der entsprechenden Lösungsfindung möglich ist.

Wie könnten konkrete Schritte aussehen?

Zunächst kann man beim Zuschnitt der Titel im Hinblick auf die Planung und Umsetzung von Digitalprojekten auf einen möglichst freien Mitteleinsatz hinwirken. Zudem ist im Haushaltsplan die Deckungsfähigkeit entsprechender Einzeltitel zu beachten, um die Spielräume zu erweitern.

Nach § 20 BHO können „Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird.“ Zudem sollte die Übertragbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen und Ausgaberesten vereinfacht und die Zustimmungspflicht des BMF reduziert werden. Darüber hinaus sollte man die Anforderungen an Planungsdokumente lockern, um ein iteratives Projektvorgehen zu ermöglichen.

Außerdem sollte in den Haushaltsplanungen eine explizite Abwägung zwischen politischen Interessen und fachlichen Entscheidungsnotwendigkeiten sichergestellt werden – sowohl in den einzelnen Ressorts als auch auf Ebene der Verhandlungen zwischen den Ressorts. Dabei sind die Folgeprobleme aufzuzeigen, die durch die jeweilige Entscheidung aus fachlicher Perspektive entstehen können. Nur so kann eine gute Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung der digitalen Transformation geschaffen werden.

Die Fokussierung auf eine Wirkungsorientierung bei der Vergabe und Steuerung von Haushaltsmitteln kann ebenfalls einen Beitrag leisten. Das Bekenntnis der Bundesregierung zur Verbesserung der „Ziel- und Wirkungsorientierung des Bundeshaushalts“ ist hierzu ein relevanter erster Schritt. Die Maßnahmen der Roadmap aus dem Abschlussbericht des 11. Spending Review sollten daher zügig umgesetzt werden. [1] Gleichzeitig wird die Wirkungsorientierung nur greifen, wenn die Effektivität und Produktivität der eigenen Organisation in den Blick genommen wird. Haushalt und Organisation stehen dabei in einem engen Wechselverhältnis miteinander.

[1] Abschlussbericht zur 11. Spending Review. https://www.bundesfinanzminist...

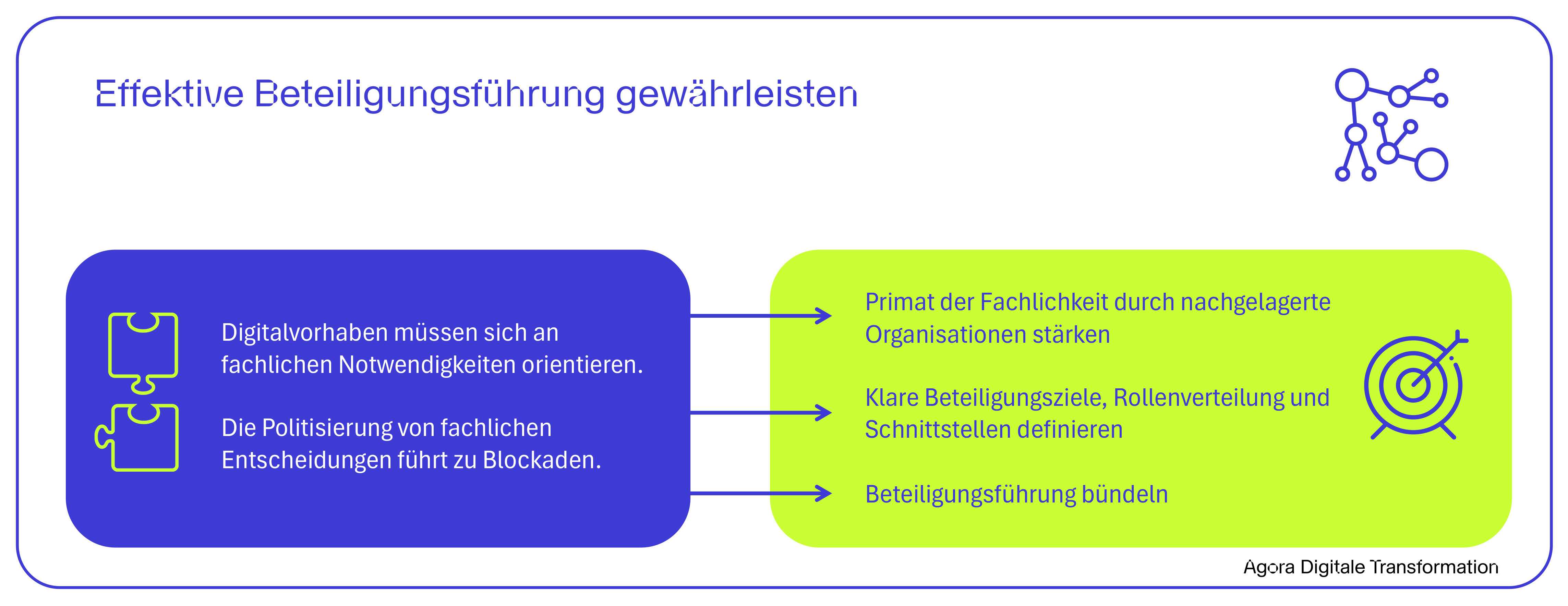

Die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben durch eine effektive Beteiligungsführung stärken

Worum geht es?

Die Arbeit in Ministerien steht grundsätzlich in einem Spannungsfeld zwischen Politikorientierung und Fachorientierung. Dieses Spannungsfeld spiegelt sich beispielsweise in der Struktur der Ministerien, indem sich die Fachreferate mit der politischen Leitung der Hausspitze abstimmen müssen. Eine Variante, Spannungen dennoch produktiv zu bearbeiten, ist die Beteiligung des Bundes an eigenen GmbHs oder nachgelagerten Organisationen. Sie wird als Instrument verwendet, um staatliche Aufgaben effektiv zu erfüllen. Die zuständigen Ressorts müssen durch rechtliche Rahmenbedingungen und entsprechende Kontrolle sicherstellen, dass die öffentlichen Interessen gewahrt bleiben.

Die Spannung zwischen politischem Interesse und Fachorientierung ist bei einer Vielzahl von Sachfragen produktiv. Bei der digitalen Transformation der Verwaltung schafft sie jedoch eine große Blockade, wenn Fragen der Optimierung interner Prozesse politisiert oder auch mangels Interesse der politischen Leitung nicht entschieden werden. Aktuell gilt: Die Digitalisierung im eigenen Haus voranzutreiben gilt nicht als politischer Erfolg, den man nach außen vermarkten kann.

Die Politisierung von Entscheidungen kann zu oft zu langwierigen Diskussionen und Verhandlungen führen, die Entscheidungsprozesse verlangsamen. Dies entspricht dem demokratischen Prinzip, führt aber in einem Bereich wie der Digitalisierung, der schnelle Anpassungen und Flexibilität erfordert, zu erheblichen Umsetzungsproblemen.

Politisch motivierte Entscheidungen können außerdem dazu führen, dass Projekte und Ressourcen basierend auf politischen Zielen und nicht entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen der Verwaltung und Bürger:innen priorisiert werden. Dies kann die Effizienz und Wirksamkeit der Digitalisierung beeinträchtigen.

Politische Veränderungen wie z.B. der Wechsel einer Hausleitung führen häufig zu Richtungswechseln. Wenn neue Parteien oder Koalitionen an die Macht kommen, können sie frühere digitale Initiativen zurücksetzen oder ändern, was zu Inkonsistenzen und Verschwendung von Ressourcen führt. Politiker:innen haben außerdem nicht immer das technische Verständnis, um fundierte Entscheidungen über digitale Projekte zu treffen. Dies kann zu Fehlentscheidungen oder der Auswahl ungeeigneter Technologien und Partner führen.

Wenn Bürger:innen den Eindruck haben, dass Digitalisierungsprojekte politisch motiviert und nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind, kann dies zu einem Vertrauensverlust in die Verwaltung und ihre digitalen Angebote führen – und damit zu einem Vertrauensverlust in den Staat insgesamt. Es ist daher wichtig, dass digitale Transformationsprojekte sachlich, fachkompetent und mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Bürger:innen und die langfristigen Ziele der Verwaltung gesteuert und umgesetzt werden.

Wie könnte es gehen?

Die Gründung nachgelagerter Organisationen ist ein bereits bewährter Versuch, das in jedem Ressort bestehende Spannungsfeld in Richtung Fachorientierung aufzulösen. Mitunter werden aber auch nachgelagerte Organisationseinheiten geschaffen, um durch die Vermeidung der umständlichen internen Abläufe schnelle politische Erfolge erzielen zu können. Die zuständigen Ressorts müssen durch rechtliche Rahmenbedingungen und entsprechende Kontrolle sicherstellen, dass die öffentlichen Interessen gewahrt bleiben.

Für die Gründung nachgelagerter Organisationseinheiten stehen grundsätzlich verschiedene Formen und Formate zur Verfügung, von nachgelagerten Behörden wie der Bundesagentur für Arbeit über bundeseigene GmbHs wie beispielsweise die Autobahn GmbH des Bundes bis hin zur Aktiengesellschaft wie z.B. die Deutsche Bahn.

Um erfolgreich und effizient arbeiten zu können, brauchen diese Organisationen strategisch gut abgestimmte Beteiligungsziele, ein Höchstmaß an Autonomie in der Führung und Gestaltung der eigenen Organisation und eine an den fachlichen Erfordernissen der Organisation ausgerichtete Personalpolitik durch alle Ebenen hinweg. Dies schließt ein Management ein, dass weiß, wie es eine produktive Organisation aufbaut, führt und weiterentwickelt. Außerdem ist eine klare Rollenverteilung zwischen Politik und nachgelagerter Organisation wichtig, um die fachliche Arbeit unmissverständlich in den Vordergrund zu rücken und diese gewährleisten zu können. Dazu gehört auch eine klare Definition von Schnittstellen sowohl in die Ministerien als auch zu anderen nachgelagerten Organisationen.

Um diese Schnittstellen gut zu managen, müssen außerdem auch innerhalb der Ressorts entsprechende Kompetenzen aufgebaut werden, denn das Management einer nachgelagerten Organisation entspricht nicht unbedingt der Logik von Verwaltungsprozessen. Hier braucht es unternehmerisches und organisationales Verständnis auch innerhalb der Ressorts.

Wie könnten konkrete Schritte aussehen?

Es braucht zunächst ein gemeinsames Verständnis innerhalb der Bundesregierung, dass Fragen der digitalen Transformation vorrangig fachlich entschieden und digitalkompetent verantwortet werden müssen, um die Funktionalität sicherzustellen. Dieses Verständnis muss in entsprechenden Formaten verhandelt und vom Bundeskanzleramt koordinierend initiiert werden, um in der Folge eine entsprechende politische Entscheidung über den Vorrang der Fachlichkeit in Fragen der digitalen Transformation zu erreichen.

Ein Folgeschritt könnte sein, die Steuerung der fachlich verwandten Beteiligungen zu Fragen der digitalen Transformation in einer Zuständigkeit zusammen zu führen (s. dazu auch Handlungsfeld 6), so dass Entscheidungswege kürzer werden, besser koordiniert ablaufen und Ressourcen gebündelt werden. Diese Bündelung setzt allerdings voraus, dass die Abläufe, die Prozesse und das Management im zuständigen Ministerium gut funktionieren und die fachliche Ausrichtung der nachgelagerten Organisation nicht durch politische Interessen torpediert wird.

Es ist daher wichtig, die für das Gelingen erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, indem sowohl auf Seiten des Ministeriums als auch auf Seiten der nachgelagerten Organisation entsprechende Kompetenzen aufgebaut, Kapazitäten geschaffen oder re-fokussiert und Zuständigkeiten geklärt werden. Zur Klärung gehört auch, die Rollen aller Beteiligten zu definieren und ggf. zu schärfen, wie beispielsweise auch die Rollenklärung zwischen der Beteiligungsführung auf Seiten der Ministerien und möglichen, rechtlich erforderlichen Aufsichtsorganen der jeweiligen Organisationen. Die Freiheitsgrade der jeweiligen Gesellschaften könnten dabei im Hinblick auf den Beteiligungszweck und die strategische Ausrichtung differenziert werden.

Wichtig ist, insbesondere für die Themen der Digitalisierung die Governance-Fragen zu klären: Wer legt welche Standards fest? Wer sorgt dafür, dass Standards eingehalten werden? Welche Prämissen stehen im Vordergrund und welche Prioritäten werden gesetzt (z.B. Usability, Sicherheit etc.).

Außerdem wird eine klare Ausrichtung der Beteiligungsstrategie benötigt, die eine produktive Entwicklung der Beteiligungen ermöglicht. Dazu gehört auch die Klärung der Frage, welches Ressort innerhalb der Bundesregierung für diese Frage federführend ist bzw. wie hier zwischen den Ressorts eine gute Einigung erzielt werden kann.

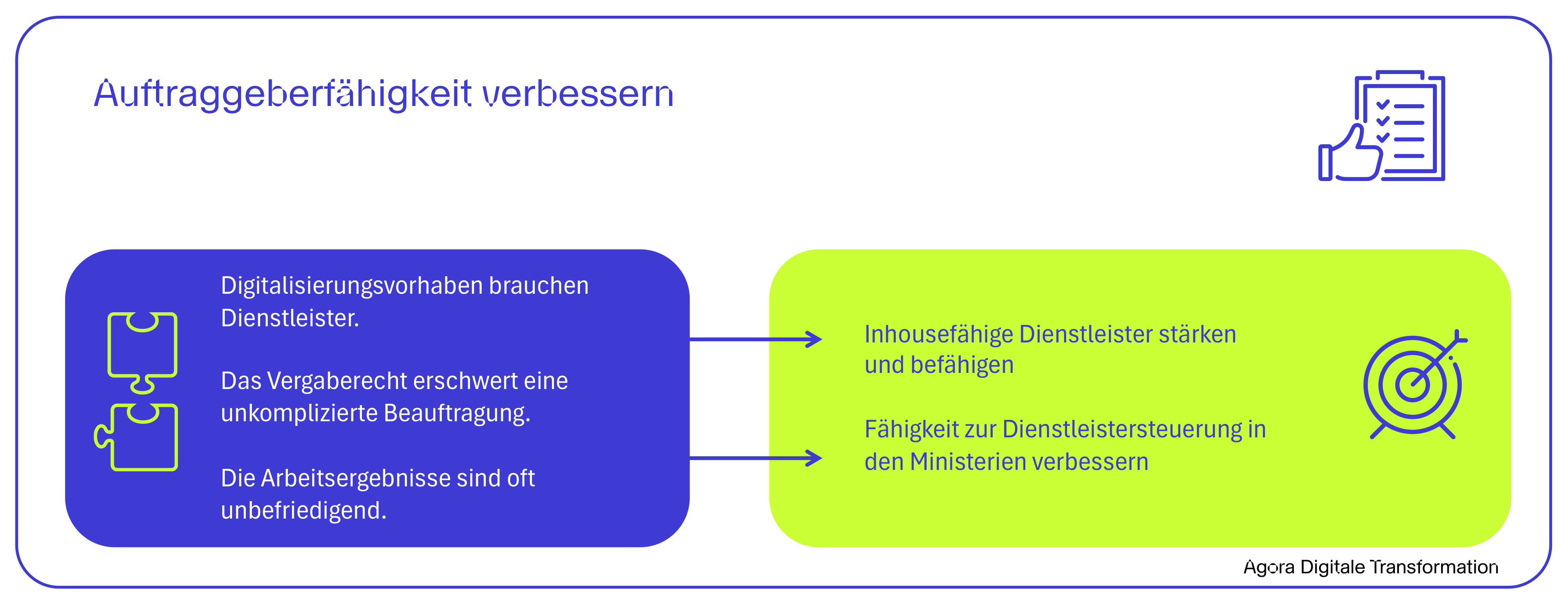

Aufträge zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung inhouse vergeben

Worum geht es?

Projekte der Verwaltungsdigitalisierung haben oftmals einen beachtlichen Kostenrahmen. Grundsätzlich bedeutet dies, dass bei der Beauftragung der Umsetzung die Vorgaben des deutschen bzw. des europäischen Vergaberechts zu berücksichtigen sind.

Vergabeverfahren stellen erhebliche Anforderungen an die Vergabe von Aufträgen an externe Dienstleister. Der Grund dafür ist nachvollziehbar: Die Vergaben sollen sicherzustellen, dass öffentliche Mittel effizient, transparent und fair verwendet werden. Gleichzeitig schaffen sie hohe Auflagen, die es schwermachen, kurzfristig auf Projektanforderungen zu reagieren und so zu zum Teil erheblichen Verzögerungen führen.

Darüber hinaus ist es herausfordernd, eine iterative Projektlogik im Vergabeprozess abzubilden. Projekte der Verwaltungsdigitalisierung sind in der Regel komplex und lassen sich nicht im Detail vorplanen. Sie gehen daher zumeist iterativ vor. Ein Vergabeverfahren setzt oftmals eine detaillierte Beschreibung von Meilensteinen und Leistungen voraus.

Außerdem wird für eine detaillierte Ausschreibung IT-Expertise benötigt – diese ist aktuell in vielen Bundesministerien nicht in einem Rahmen vorhanden, der eine qualifizierte Betreuung von Ausschreibungen ermöglichen würde.

Wie könnte es gehen?

Das klassische Vorgehen bei Vergabeverfahren wird in der Verwaltung als langwierig und umständlich empfunden. Man greift daher lieber auf bestehende Rahmenverträge oder inhouse-fähige nachgelagerte Organisationen zurück (wie z.B. die Bundesdruckerei, das ITZ Bund oder die Dreipartner-Rahmenverträge mit externen Beratungen). Die Beauftragung wird somit weniger bürokratisch und schneller.

Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen aus den Interviews, dass die projektverantwortlichen Mitarbeiter:innen in den Ministerien mit den Ergebnissen der Beauftragungen alles andere als zufrieden sind – sowohl im Hinblick auf die Geschwindigkeit als auch auf die Qualität der Umsetzung. Die Steuerung von Dienstleistern sollte seitens der Ministerien daher verbessert werden. Neben dem Fokus auf die Kosten muss der Stellenwert von Qualität und Geschwindigkeit der Umsetzung deutlich erhöht werden. Die internen und externen Dienstleister müssten hier aus den Ministerien heraus anders geführt werden – im Sinne eines verstärkten Fokus auf Qualität und Effizienz der Leistung neben der Prüfung der Plausibilität der Rechnungstellung. Dies setzt Kapazitäten und Kompetenzen in den Ressorts selbst voraus – hier ist deutlich nachzubessern. Ministerien sollten dafür Sorge tragen, dass sie eine effektive Dienstleister-Steuerung leisten können und über entsprechende IT- und Projektmanagement-Kompetenzen verfügen, zu denen auch die Aufsetzung und Begleitung iterativer Vergabeverfahren zählt.

Wie könnten konkrete Schritte aussehen?

Das Vergaberecht sollte dahingehend geprüft werden, welche Möglichkeiten bereits jetzt bestehen, iterative Vorgehensmodelle im Vergabeprozess abzubilden. Die zuständigen Mitarbeiter:innen in den Ressorts sollten geschult werden, wie sie mit der Beschaffung von IT-Dienstleistungen umgehen können und eine entsprechende IT-Fachexpertise an die Seite gestellt bekommen.

Wichtig ist, dass die Bundesregierung eine Strategie entwickelt, um wirksame inhouse-Lösungen zu schaffen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass auch die wirksame Steuerung und Kommunikation mit den Dienstleistern mitgedacht wird. Eine Stärkung und effektive Aufstellung der bereits bestehenden nachgelagerten Organisationen und Beteiligungen (s. Handlungsfeld 4) sollte hierbei unbedingt mitgedacht werden.

Die Unzufriedenheit mit dem aktuellen Vergabe-Procedere ist in allen Ressorts zu hören – gleichzeitig scheint sich niemand wirklich zuständig zu fühlen, diese Frage anzugehen.

Fachlich zuständig für das Vergaberecht ist grundsätzlich das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. In dieser Zuständigkeit sollte es nun zügig einen Prozess aufsetzen, der nicht nur den Reformbedarf kanalisiert, sondern auch für den erforderlichen Rückhalt und das Verständnis der politischen Entscheiderinnen sorgt, das Thema dringend anzugehen. Denn nur mit einem auf die Bedürfnisse der digitalen Transformation angepassten Vergaberecht wird es gelingen, die Qualität und das Tempo der Umsetzung deutlich zu erhöhen und eine effiziente Mittelverwendung zu gewährleisten.

Die Verantwortlichkeiten für die digitale Transformation der Verwaltung zentral verankern

Worum geht es?

Die Grundstruktur der Ministerialbürokratie hat sich seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland nicht verändert. Die Aufgliederung in Abteilungen, Unterabteilungen und Referaten, die Aktenfrömmigkeit der Abstimmungen innerhalb und zwischen den Häusern, die vielfältigen Mitzeichnungspflichten in einem Ministerium und zwischen den Ministerien, die Koordination zwischen Ministerien über Spiegelreferate und die starke Zentralisierung der Entscheidungsfindung auf der Ebene der politischen Leitung eines Hauses sind in den letzten Jahrzehnten die gleichen geblieben. Dabei lautet der politische Glaubenssatz: Die Erfolge einer Amtszeit werden daran gemessen, wie viele Gesetze man im Laufe einer Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat und wie viele zusätzliche Haushaltsmittel man für sein Ressort mobilisieren konnte.

Aktuell sind zwei Bundesressorts im Wesentlichen für weite Teile der Verwaltungsdigitalisierung zuständig: Das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium der Finanzen. Obwohl es sich sowohl beim Innen- als auch beim Finanzministerium um große und verhältnismäßig einflussreiche Ressorts handelt, ist ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den anderen Ministerien gering, da die Ressorts gegenseitig keine Weisungsmöglichkeiten haben. Das gilt insbesondere für Querschnittsthemen wie Fragen der digitalen Transformation der Ministerialverwaltung, die jedes Ressort eigenständig betreibt. Die zum Zwecke der Abstimmung eingerichteten Gremien wie das Digitalkabinett, der IT Planungsrat oder der IT-Rat, die eine Koordination von Vorhaben zwischen den Ressorts und auch mit den Ländern leisten sollen, haben sich nicht als besonders entscheidungsfreudig erwiesen.

Die Zentralabteilungen, in denen die Digitalisierungszuständigkeit für die jeweiligen Ressorts liegt, entscheiden in der Regel ohne weitere Abstimmung untereinander, welche Prozesse wie digitalisiert werden. Eine Skalierung oder Harmonisierung digitaler Lösungen zwischen den Ressorts steht dabei nicht im Fokus – man entscheidet in der jeweiligen Ressorthoheit.

Wie könnte es gehen?

Welche strukturelle Lösung auch immer man für die Lösung der oben genannten Probleme in den Fokus nimmt: sie müsste verschiedene Dinge leisten, um die digitale Transformation der Verwaltung wirksam auf Spur zu bringen. Dazu gehört insbesondere, eine zentrale Entscheidungsinstanz für die digitale Transformation der Bundesverwaltung und der Verwaltungsdigitalisierung insgesamt zu schaffen. Dabei ist ein klarer Fokus auf funktionierende und nutzerorientierte Prozesse, effektive organisationale Abläufe und gute Führung wichtig. Außerdem sollte die Beteiligungsführung für digitalisierungsrelevante Themen bei der zentralen Zuständigkeit gebündelt und ein zentral verwaltetes Digitalbudget geschaffen werden.

Grundsätzlich sind vier verschiedene strukturelle Lösungsansätze denkbar:

1.) Bündelung der Zuständigkeit in einem bestehenden Ministerium

Denkbar wäre, entsprechend der bisherigen Ressortlogik die Zuständigkeit für Verwaltungs- digitalisierung in einem der bereits für Digitalisierung (teil-)zuständigen Ressort zu bündeln. Dafür würden als mögliche zuständige Ministerien BMI, BMF oder BMDV in Frage kommen. Für diese Variante spricht, dass die bisherige Organisationsstruktur der Ressorts nicht verändert wird und im Vergleich zum Aufbau eines neuen Ministeriums wenig Aufwand bei der Ansiedelung der Themen innerhalb des Ressorts anfällt. Gegen diese Variante spricht zum einen, dass die von der jeweiligen Hausleitung als politisch relevanter bewerteten Themen eine permanente Gefahr der Depriorisierung mit sich bringen und zum anderen eine für die Durchsetzung von Standards erforderliche Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen Ressorts nicht gegeben ist.

2.) Bündelung der Zuständigkeit für die digitale Transformation der Verwaltung im Bundeskanzleramt

Gerade weil es an politischer Aufmerksamkeit für die Steigerung ressortübergreifender Digitalisierungsverfahren fehlt, könnte man die Kompetenz dafür im Bundeskabinett so weit wie möglich oben ansiedeln. Die Kompetenz über die Vereinheitlichung von Verfahren und damit für die digitale Transformation der Ministerialverwaltung vom Bundesinnenministerium würde damit auf das Bundeskanzleramt verlagert. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die operative Arbeit ebenfalls vom Bundeskanzleramt geleistet werden soll, denn es muss weiterhin in der Lage sein, zwischen den Ressorts zu moderieren.

Gegen diese Lösung spricht, dass eine der wesentlichen Aufgaben des Bundeskanzleramts ist, zwischen den Ressorts zu moderieren – was nicht funktioniert, wenn es operativ zu eng eingebunden ist. Außerdem hat das Bundeskanzleramt zu wenig personelle Kontinuität – Digitalthemen lassen sich nicht auf Legislaturperioden begrenzen. Schließlich wird auch im Bundeskanzleramt politisch entschieden – mit der Konsequenz, dass auch hier eine Depriorisierung der Verwaltungsdigitalisierung drohen würde. Ob sich das Bundeskanzleramt gegen die Ressortlogik durchsetzen könnte, erscheint außerdem fraglich.

3.) Ein eigenes Digitalministerium schaffen

Denkbar ist auch die Schaffung eines eigenen Ministeriums mit dem ausschließlichen Fokus auf die digitale Transformation. Ein wesentlicher Vorteil eines Digitalministeriums wäre die bessere Koordination und Steuerung digitaler Initiativen. Es könnte diese bündeln, Redundanzen vermeiden und eine kohärentere Strategie entwickeln. Dadurch könnte eine fokussierte Strategieentwicklung ermöglicht werden, die langfristige Ziele in den Blick nimmt. Die Verantwortung für Standards, Kontrolle über alle mit Verwaltungsdigitalisierung befassten nachgeordneten Behörden und Beteiligungen sowie Kontrolle über das Digitalbudget für die digitale Transformation der Bundesverwaltung könnten dem Digitalministerium auch die notwendige Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen Ressorts verleihen.

Gleichzeitig ist anzunehmen, dass ein Digitalministerium neben dem Thema der Verwaltungsdigitalisierung auch für andere Themen mit Digitalbezug zuständig wäre. Digitale Infrastruktur, digitale Bildung, Datenschutz und Cybersicherheit wären hierfür aussichtsreiche Kandidaten. Somit droht auch hier die Gefahr, dass das Thema der digitalen Transformation der Verwaltung politisch depriorisiert werden könnte. Auch wäre der Aufbau eines neuen Ministeriums komplex, kostenintensiv und zeitaufwändig. Da andere Ressorts Zuständigkeiten und Ressourcen abgeben müssten, wäre anfangs mit einem erheblichen Verhandlungsaufwand zu rechnen. Auch könnte einem Digitalministerium die Flexibilität fehlen, um auf schnelle technologische Veränderungen und neue Herausforderungen zu reagieren; denn auch in einem Digitalministerium würden schnell die klassische Ressortlogik und hierarchischen Abstimmungsprozesse greifen. Wie in Variante 1.) wäre die größte Herausforderung, wie es gelingen kann, Prinzipien der Ressorthoheit zu durchbrechen und eine Weisungsbefugnis im Hinblick auf Fragen der Verwaltungsdigitalisierung und der digitalen Transformation der Bundesverwaltung zu etablieren.

4.) Eine oberste Bundesbehörde für die Verwaltungsdigitalisierung schaffen

Eine Möglichkeit, um Verwaltungsdigitalisierung wirksamer umzusetzen, könnte die Schaffung einer neuen obersten Bundesbehörde sein, die kein Ministerium ist. Entsprechende oberste Bundesbehörden sind aktuell beispielsweise die Bundesbank oder der Bundesrechnungshof.

Anders als bei einem Digitalministerium, das voraussichtlich auch mit weiteren Themen mit Digitalbezug wie der digitalen Wirtschaft, der digitalen Infrastruktur und der digitalen Bildung betraut würde, hätte eine oberste Bundesbehörde für Verwaltungsdigitalisierung einen klaren und spezifischen Auftrag: sie könnte sich ausschließlich auf die digitale Transformation der Verwaltung konzentrieren. Als spezialisierte Behörde könnte sie flexibler und schneller agieren, da sie sich nicht mit dem breiten Spektrum an Aufgaben eines Ministeriums auseinandersetzen müsste. Dies könnte zu schnelleren Entscheidungsprozessen und einer zügigeren Umsetzung von Projekten führen. Sie könnte eine spezifische Expertise in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung langfristig aufbauen und nutzen, während ein Ministerium eine breitere, weniger spezialisierte Herangehensweise verfolgen müsste.

Als Behörde wäre sie außerdem weniger anfällig für politische Umpriorisierungen und Themenwechsel und könnte so langfristige Strategie und Stabilität in Fragen der Verwaltungsdigitalisierung gewährleisten. Ihr Zuschnitt und ihre Zuständigkeit würde anders als bei einem Ministerium nicht in jeder Legislaturperiode neu verhandelt. Eine Fokussierung auf die fachliche Entscheidung würde so erleichtert werden. Als oberste Bundesbehörde könnte sie effektiv mit bestehenden Ministerien und Verwaltungen zusammenarbeiten und dabei als koordinierende Stelle fungieren, ohne die etablierten Strukturen und Zuständigkeiten der Ministerien zu stark zu verändern.

Wichtig wäre dabei, die Schnittstellen in die Ressorts gut zu gestalten, um deren effektive Einbindung zu gewährleisten. Um Standards wirksam zu entscheiden und durchzusetzen, müsste der obersten Bundesbehörde für Verwaltungsdigitalisierung außerdem eine entsprechende Governance-Rolle zugebilligt werden.

Der hier skizzierte Ansatz einer obersten Bundesbehörde für die digitale Transformation der Verwaltung ließe sich auch gut mit der von unterschiedlichen Akteuren in die Diskussion gebrachte Gründung einer Digitalagentur verbinden.

Gegen die Einrichtung einer obersten Bundesbehörde könnte sprechen, dass auch der Aufbau einer solchen Struktur Zeit und Ressourcen benötigt; es könnten zusätzliche bürokratische Hürden geschaffen und der Verwaltungsaufwand erhöht werden. Zu klären wäre außerdem, ob die Ressorts Themen (im Sinne von Kompetenzen), Zuständigkeiten und Ressourcen an eine solche Behörde abgeben müssten. Eine Behörde hätte außerdem möglicherweise weniger politische Autorität und Einfluss als ein Ministerium; dies könnte die Durchsetzung und Priorisierung von Digitalisierungsprojekten auf Kabinettsebene erschweren.

Wie könnten konkrete Schritte aussehen?

Alle skizzierten Varianten haben Vor- und Nachteile. Wichtig wäre im ersten Schritt, sich darüber zu verständigen, dass es zügig einer zentralen Verantwortlichkeit für die digitale Transformation der Ministerialverwaltung bedarf, die eine echte Entscheidungsinstanz für Standards und Organisationsfragen zur digitalen Transformation der Verwaltung darstellt – denn das Thema ist zu demokratierelevant, als dass es weiter vor sich hindümpeln darf.

Für alle vier Lösungsansätze bräuchte es in jedem Fall eine starke operative Umsetzungseinheit, die die Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben verantwortet – gesteuert von einer zentralen Stelle, aber fachlich unabhängig in den Entscheidungen. Um dies zu erreichen, müsste die Beteiligungsführung für die bundeseigenen IT-Unternehmen, die derzeit auf verschiedene Ressorts verteilt ist, fachkompetent zusammengeführt werden. Wenn die zuständige Stelle nicht über entsprechendes Digital-, Prozess- und Organisations-Knowhow verfügt, wird eine Umsetzung von Themen der digitalen Transformation nicht gelingen.

Letztendlich benötigt jede Variante eine politische Legitimation und Entscheidung. Das Bundeskanzleramt sollte hierzu zügig einen entsprechenden Verständigungsprozess aufsetzen und koordinieren, um eine strukturelle Umsetzung spätestens für die nächste Legislaturperiode vorzubereiten.

Publikationen

Ansprechpersonen

-

Dr. Florian TheißingInnovation Lead – Digitales Regierungshandeln